I Dazi di Trump e quelli di Francesco di Borbone

Di Fiore Marro

Caserta 2 agosto 2018

ArcelorMittal il gigante dell’acciaio ha chiuso la prima parte dell’anno con un risultato netto positivo di 1,9 miliardi, in crescita del 56% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Numeri che sono la conseguenza delle barriere tariffarie imposte dagli Usa e in particolare i dazi su alluminio e acciaio, che hanno limitato le importazioni dalla Cina, e di cui la società ha beneficiato positivamente in uno dei suoi mercati principali, cioè gli Stati Uniti.

Malgrado le proteste in nome del libero scambio, in anni recenti pure l’Unione Europea ha imposto vari dazi sui prodotti cinesi in acciaio, favorendo una ripresa di questo settore industriale dopo gli anni più bui seguiti alla crisi del 2008.

Tutto ciò ha lasciato un bel poco perplesso noi duosiciliani, che perdemmo la nazione, proprio per via dei dazi doganali, perplessi e dire poco, visto che proprio l’Europa ha fatto della soppressione dei nostri dazi doganali, nell’’800, il motivo per cui sparimmo, pagando le conseguenze giunte fino ai giorni nostri.

Naturalmente l’attacco subito dal Borbone sui dazi, a Trump non potrebbe mai accadere in uguale maniera, eravamo un piccolo Stato, isolato, con dei valori poco commerciali,mentre gli Yeenkes sono i padroni del mondo; le Due Sicilie però furono fatte fuori da motivazioni ben più profonde che non per i semplici dazi, che furono la falsa motivazione per attaccarci. L’America sarà presumibilmente attaccata con delle rappresaglie simmetriche, pur col rischio di perdere una guerra commerciale prolungata con Washington.

Ma cosa pretendeva il Borbone da queste regole?

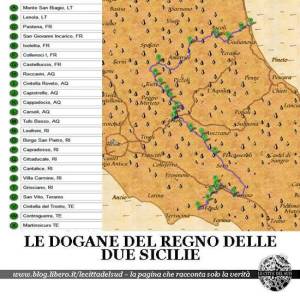

Per onore di verità l’Amministrazione dei dazi indiretti fu istituita nel decennio francese con regiodecreto del 17 giugno 1806. Le fu affidata la gestione dei tributi indiretti appartenenti allo Stato e, a questo scopo, fu divisa in quattro sezioni. La prima si occupava della riscossione dei dazi nelle dogane di frontiera di terra e mare, la seconda comprendeva tutte le dogane all’interno del Regno e tutte le imposte indirette gravanti sui commestibili di Napoli, la terza si occupava dei proventi della vendita dei sali e la quarta, infine, abbracciava circa trentadue dazi diversi (“dritti riuniti”), di cui era parte anche la Lotteria. Sempre durante l’occupazione francese furono riorganizzate le privative di manifattura e spaccio dei tabacchi e, con legge del 24 febbraio 1809, fu liquidato l’antico sistema doganale. Dal 1811 al 1814, l’Amministrazione dei dazi indiretti, prima unificata, fu poi ripartita in due rami distinti, rispettivamente per le dogane e dazi di consumo e per i dritti riservati. Con la Restaurazione furono emanati una serie di provvedimenti per riorganizzare le dogane (r.d. 5 settembre 1815 e r.d. 5 marzo 1816) e, contestualmente all’emanazione della nuova legge di navigazione del 30 luglio 1818, comune ad entrambe le parti del Regno, furono conclusi trattati di commercio con Spagna, Francia e Inghilterra.

In seguito a ciò, fu approvata una nuova tariffa doganale e riorganizzato il personale.

La legge organica dei reali domini al di qua e al di là del Faro del 19 giugno 1826, emanata da Francesco I, diede un nuovo ordinamento all’Amministrazione che aveva il compito di sovrintendere alle dogane, ai commerci marittimi, ai dazi erariali di consumo ed ai generi sottoposti a privativa (sale, tabacchi, carte da gioco, polveri da sparo, neve).

Alla Direzione generale con sede in Napoli, composta da un direttore, tre amministratori, un segretario ed un contabile generali, erano affidate le ispezioni da effettuare in tutto il territorio. Presso gli uffici di ogni dogana, i ricevitori erano addetti alla riscossione dei tributi. Essi, insieme agli ispettori e ai controllori, svolgevano il servizio cosiddetto “sedentario”, cioè con sede fissa. Vi era poi il servizio “attivo” affidato, a terra, a brigadieri e guardie e, per mare, a marinai, cannonieri e piloti e il servizio “misto” svolto da controllori e ispettori.

Con la legge del 20 dicembre 1826 si stabilì che i reati di contrabbando fossero di competenza dei giudici circondariali o di quelli dei dazi indiretti. Su deliberazione del Ministro di polizia coloro che avevano commesso tali reati potevano essere relegati nell’isola di Ponza, mentre il Ministro delle finanze aveva facoltà di disporre perizie sui generi sottoposti a sequestro.

Tutto questo non solo per mero settarismo borbonico ma anzi per difendere il prodotto interno e per dare modo di poter sostenersi a km 0 come si direbbe oggi, al di là di qualche finto borbonico che si lamenta ora dei dazi altrui come faceva allora l’Europa nei nostri riguardi, questi individui possono essere tranquillamente inserire nella categoria degli ottusangoli, servi sciocchi del potere mondialista.